在许昌市建安区桂村乡的高岗上,一座铜制的推着独轮车、穿着土布卦的中原汉子塑像静静的矗立,他的眼眸里充满了坚定的信念,弯起的腰弓仿佛蓄满了能量:小车不倒只管推!他就是60年代被毛泽东同志称为“一不怕苦、二不怕死的共产主义战士”--杨水才。他为改变家乡贫穷落后的面貌,忍着病痛,带领家乡人民兴修水利、植树造林、兴办学校,直至牺牲在工作岗位上。“一不怕苦二不怕死”是杨水才一生的真实写照。他的一生是革命的一生,光辉的一生,全心全意为人民服务的一生。他那句“小车不倒只管推,只要还有一口气,就要干革命”的名言,已成为干事创业者的座右铭;他那种不怕苦不怕死,为人民鞠躬尽瘁的无私奉献精神,感染和激励着千千万万的后来人。

穷乡村里走出来的战斗英雄

1924年,杨水才出生于许昌县桂村乡水道杨村的一个贫苦农民家庭,自幼过着饥寒交迫的生活。8岁时,家里勒紧腰带送他上学念书。杨水才学习刻苦认真,然而不到两年却因家贫被迫辍学,跟母亲讨饭度日。12岁他就在地主家当长工,后来因为父母重病,家里相继卖掉了7亩薄地和3间破房,从此开始了居无定所、飘泊流浪的艰难生活。1944年冬,地主与伪保长相勾结,抓了杨水才当壮丁。1949年元月,杨水才跟随傅作义将军在北平集体起义,加入了中国人民解放军,从此走上了革命道路。在苦水中泡大的杨水才对自己的新生万分高兴,他在日记里写道:“我决心为解放全中国战斗到底!誓把自己的一生献给世界上最壮丽的事业,为人类的解放而斗争!”解放战争中,杨水才随大军南下,先后参加了安阳战役和解放汉口、长沙、衡阳、桂林等地的战斗。他作战英勇,冲锋在前,先后立大功一次,小功两次,荣获“人民功臣”光荣称号。中国人民解放军中南军区、第四野战军为他颁发了立功证明书和解放华中南纪念章。而杨水才把立功的事一直隐瞒,连家人都不知道。直到杨水才逝世后,家人在整理他的遗物时才发现他的军功章。

“家乡还很穷,要把穷帽子摘了”

新中国成立后,一身伤病的杨水才没有躺在功劳薄上,他心心念念的还是家乡——桂村乡水道杨村。他在日记里写道:“过去为了全民族的解放,我放下锄头拿起枪杆。今天胜利了,建立了中华人民共和国,因为形势的发展、国家的需要,我要回到农村当好骨干。”战友劝他说,“水才,在部队生活不好吗?回啥家乡啊?”杨水才说:“家乡还很穷,要把穷帽子摘了。”

1951年,杨水才复员回到家乡水道杨村,跟着他回家乡的是军功章和一床旧被褥、几身旧军装。回到家乡后,杨水才被群众推选为农会委员,负责村庄的治安保卫工作。

1953年,杨水才响应党的号召,动员10户农民成立全村第一个农业生产互助组,并把自己的复员费作为组里的活动经费。

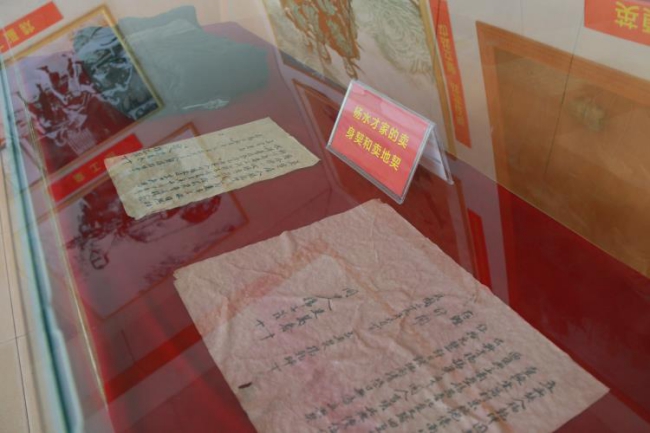

1956年杨水才在稿纸上郑重地写下入党志愿书,要求志愿加入中国共产党。他在志愿书中写到:“我是一个穷苦出身,是中国共产党领着我过上了好日子。我决心跟党走,把我的一切都献给党,献给人民。”从此,杨水才时刻以党员的标准严格要求自己,继续保持谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的作风,与广大农民同呼吸共命运,以自己的模范行动,带领水道杨村群众坚定不移地走社会主义道路。

走遍家乡的沟沟岗岗后,杨水才发现,水道杨村地处高岗,缺水少粮,群众日子过得苦。他在日记中写道:“这岗地旱魔的威力,是水道杨全体人民的痛苦,应该彻底改造,怎么个改法呢?毛主席在《学习和时局》一文中教导我们说凡事应该用脑筋好好想一想,俗话说眉头一走,计上心来,就是说多思出智慧。”经过认真分析研究,杨水才认为,要想摘了穷帽子、拔掉穷根,就要“抓水利、搞绿化,把秃岭变成花果岗,把高岗变成水浇田”。他带领群众抗旱种麦,植树造林。他把广大农民的根本利益放在首位,坚持实事求是的科学态度,集中群众的智慧,摸索出了一套在岗地合理安排农作物种植结构的规律,他还发明了“三级提水方案”,创造了“群井归一,五龙上岗”的经验,在水道杨村东西两个高岗上打井,挖蓄水塘,解决经常出现的干旱问题,使千亩高岗旱地变成了水浇田,粮食产量不断提高,终于战胜了三年自然灾害,渡过了难关,壮大了集体经济,农业生产得到了较快恢复,人民生活得到了明显改善,水道杨村的“穷帽子”终于摘掉了!

水道杨村社员群众拍手感谢杨水才,可杨水才却说:“要谢就谢共产党、毛主席!毛主席说过‘一切事物中,人是第一个宝贵的,在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以创造出来。’”

小车不倒只管推,只要有一口气在,就要干革命

水道杨村是个两岗夹一洼、岗高缺水的地方。为拔掉穷根,杨水才在党员会上建议,抓水利,挖坑塘,把水抽到岗子上;搞绿化,多栽树,旱田变成水浇地,使水道杨变成桐树路、花椒寨、柿树沟、桃花岗。

在挖水塘的过程中,杨水才经常用“愚公移山”的精神教育大家“立下愚公志,挖塘治岗破难关”,鼓足大家的干劲。他和群众一起奋战在坑塘上,为了不影响施工,他在雨天跳进齐胸深的水沟里,把缺口堵住。晴天,他就推着独轮车把挖出的土运走,一车又一车,一趟又一趟,累得吐了血,擦擦嘴继续干。有一次,杨水才正推着堆满土石的小车准备上坡时,突然晕倒,满满一车的土石压在他的身上。群众赶紧把他扶起来,杨水才醒来的第一句就问:“小车坏了没有啊?”群众含泪劝他歇歇,杨水才摇摇头说“小车不倒就只管推。只要有一口气在,就要干革命!”

他的言行深深地鼓舞了水道杨村的群众,“小车不倒只管推”也成了大家的口号。村民杨子恒说:“水才,跟着你干,大家心里都有底可高兴。”杨水才笑着说:“子恒你说的不对,咱都是跟着党干,跟着党干咱心里都有底、都高兴。”

在他的带动下,水塘很快竣工,千亩旱地变成了水浇田。如今,这个水塘依然矗立在水道杨村的高岗上,一泓碧波仿佛在诉说着过去的故事,水道杨村的群众给它取了个充满寓意的名字—幸福塘。

有条件干,没有条件创造条件也要干

在摘掉水道杨村“穷帽子”过程中,杨水才遇到了很多困难:缺少文化、缺少工具,自然条件又这么恶劣。有群众心里打起了退堂鼓:“水才,这不中吧。你看咱啥都没有,咋干啊?”杨水才斩钉截铁地说:“有条件干,没有条件创造条件也要干!”

为了寻找水源,他带领大家土法上马,用竹筒、废瓶制成“土仪器”进行测量,寻求最好的挖坑塘地址。坑塘挖了15米左右遇到了坚硬的岩石,找不到水源,很多人泄了气。面对困难,杨水才说:“困难大,没有我们决心大;石头硬,没有我们意志坚。就是龙王钻到石头里,也得劈开石头把它牵出来。”他召集全体党员分析原因,寻找办法。他调来打井用的铁锥继续往下打,铁锥砸破坚硬的石层,泉水终于冒了出来,解决了水道杨村的缺水难题。

在治水的同时,杨水才带领社员们植树造林,决心把秃岭变成花果岗。1963年,杨水才带领群众开垦荒地,自行育苗植树造林。为了学习嫁接技术,他每天步行往返一百多里到长葛太平店学习嫁接技术,风里来雨里去,渴了喝口井水,饿了啃口干馍,回来后再手把手地教给其他同志。学会嫁接技术后,为早日把技术传给群众,他拖着病体钻进蒸笼般的苗圃里,一干就是一整天。他的病时常发作,疼得厉害了就吃一瓣大蒜压压。在烈日的灸烤下他不止一次昏倒在苗圃里,苏醒后,他抹抹汗定定神,继续拿起嫁接刀干活。就是在这样的重病下,他带领全村人完成了几万株树苗的嫁接工作。后来,经过全村人的共同努力,终于实现了杨水才生前“站村看岗树成行,站岗看村不见房”的夙愿,把昔日光秃秃的高岗变成了今天林木茂盛的新庄园。

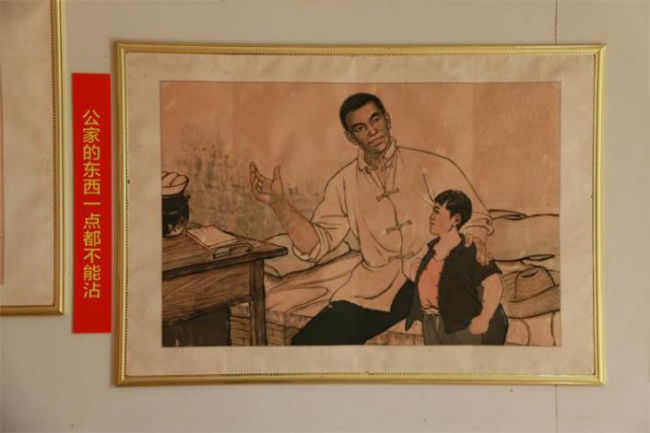

公家的东西不能沾

复员回到水道杨村后的杨水才,始终保持一个革命军人的气节和作风。当时新中国刚成立,反动势力到处拉拢腐蚀农会干部,少数群众思想顾虑重重。一天深夜,杨水才已熄灯睡下,曾是地主的一个人悄悄摸到他窗外,轻声叫道:“水才,你现在是干部啦,成天光着脚,我心里过意不去,给你买了双袜子。”杨水才一听就火了:“谁稀罕你的臭东西。”地主不死心,把袜子放在窗台上走了。第二天早上起来,杨水才发现窗台上有双新袜子,袜子旁边放着鸡蛋等物。后来他经过了解,发现这个地主还给其他农会干部送了东西。

为了教育党员干部和广大群众,杨水才建议农会立即召开群众大会。会上,他义正辞严地揭露这些恶霸地主假慈悲真相,使干部群众认清敌人腐蚀干部的险恶用心。杨水才说:“这些家伙给我们送鸡蛋果子,他们这是黄鼠狼给鸡拜年——没安好心,这不是鸡蛋果子这是毒药丸。”

杨水才一生廉洁奉公,一心想着党、想着祖国、想着人民,从来没有把自己放在心上。在植树造林、嫁接苗木的过程中,杨水才经常住在果园里看守。有一次,他的大侄子10岁的杨俊杰给他送饭,看大伯不在,顺手摘了草棚里的两个桃子吃了。杨水才回来一看少了两个桃子,就问杨俊杰吃了没有,杨俊杰羞愧地说吃了。杨水才语重心长地教育侄子说:“公家的桃子不能吃,公家的东西一点也不能沾。”说完,他从口袋里掏出壹角钱,让侄儿交给了大队会计。树苗移栽时,杨水才的弟弟杨水章把苗圃里剩下的一棵杏树苗移栽到了自己院子里,杨水才发现后,严厉地批评了他,又把树苗移回了苗圃里。

为了把水道杨村变成核桃林,村里从新疆运来了薄皮核桃种,准备育苗。在浸速生核桃种时,杨水才发现一个核桃掉进了井里,就要下井捞上来。村里人劝他说:“一个核桃丢了就丢了吧。”杨水才认真地说:“一个核桃一棵树,又是从老远的新疆运来的,都是公家的财产,掉在井里多可惜啊!”说完就不顾大家的阻拦,下到井里脚踩手摸,找了整整一个小时,硬是把那颗核桃捞了出来。

在任桂村农中校长的4年时间里,杨水才没花过学校一分钱,也从来没吃过学校一顿饭。在生活上,杨水才艰苦朴素,永远保持着劳动人民的本色,一顶帽子戴了八九年,一件破棉袄一直穿到病逝。

活着是一面旗帜,躺下是一座丰碑!

1949年杨水才就患上了肺结核、肾结石等病,经常咳嗽吐血,可他忍受着身体的病痛,始终奋斗在一线。1963年,他的肺结核、肾结石病情恶化,公社把他送到医院,他坚决不肯动手术。杨水才说:“我的病不重,把床位让给需要治病的群众吧。”

夜以继日的劳作使杨水才的身体更加虚弱,大口大口的吐血。老母亲含泪说:“孩儿啊,看你病成啥了,歇歇吧。”杨水才安慰娘道:“娘啊,你别难过。血,解放前我也吐过,那吐的是苦水。现在我为党工作,为群众服务,心里舒坦啊!”公社给他买来药品让他服用,他却悄悄送给了患有同样病的村民杨万顺。

1966年12月4日,杨水才开会、劳动、调查……忙了整整一天,夜里12点,杨水才回到已经离开18个小时的那间小屋,点亮煤油灯,拿出毛泽东选集和几张稿纸,又投入到学习中。冬天的中原大地,寒冰刺骨,杨水才屋里的灯,整整亮了一夜。第二天早晨,村民发现杨水才屋里的煤油灯还亮着,推开房门后大家都惊呆了:杨水才披着破棉袄,嘴角挂着血迹,伏在桌上溘然长逝了。稿子上“学习毛主席著作,进一步建设水道杨的计划”两行大字清晰可见,上面沾满了鲜血。

直到生命最后一刻,杨水才还在描绘着改天换地的蓝图,为群众规划水道杨村的美好未来。他用自己的实际行动,践行了他“为革命而生,为人民而死,做比泰山还要重要的人!”和“誓为共产主义奋斗终身”的铮铮誓言。

活着是一面旗帜,躺下是一座丰碑!杨水才逝世后,水道杨村的村民自发开展了学习“水才精神”活动。

1969年1月20日,《人民日报》发表了《一所贫下中农创办的“抗大”式的学校》,介绍杨水才创办的桂村农中。1969年7月13日,《人民日报》头版头条发表《一不怕苦、二不怕死的共产主义战士——记共产党员杨水才同志的光辉事迹》,全国各大报纸、各家电台都进行了转载和转播。同年7月31日,《人民日报》在头版以《为人民鞠躬尽瘁》为题发表了评论员文章,号召全国人民学习杨水才同志“一不怕苦,二不怕死,小车不倒只管推”的革命精神。毛泽东同志看了文章后说:“我赞成这样的口号:一不怕苦,二不怕死。”

杨水才逝世后,水道杨的群众把他安葬在高岗上,让他的墓碑朝向幸福塘,朝向他心心念念的家乡水道杨村。

幸福是奋斗出来的,小车不倒只管推!杨水才的一生,始终以党的事业、人民的事业为重,从不把个人得失放在心上。直到去世时,他也只是水道杨村党支部副书记。他几十年如一日,忠诚实践着党的群众路线,全心全意为人民服务,带领水道杨村干部群众艰苦创业,改变了水道杨村贫穷落后的面貌,用实际行动铸就了亲民为民、艰苦奋斗、廉洁自律、无私奉献的共产主义战士形象,也在人民群众心中树起了一座永不磨灭的时代丰碑!(许昌市建安区纪委监委 文字:杨千雨 摄影:张刚)